何謂理性世間?

【問】: 怎麼知道個體理性認知與如來藏的絕對理性相應?

【答】:

我們強調過,菩薩道種智行法針對的是華嚴十住位以後的行法部分,因為是不共法世間無上正覺建立的問題,所以要結合十迴向位與十地位的行法理論,才能辨析清楚。十迴向位與十地位講的就是,行者到達十住見性位以後,如何生起菩薩道種智行法,如何行法升進,從十行到十迴向、十地,將這種覺知、思惟、智慧的運用,落實到身心覺知的一切法中。

一切法指的就是一念無明生起的一切法,是我們能覺知到的,思惟、行為能夠到達的;它不光是不共法世間的身心覺受,還包括共法世間的一切法。

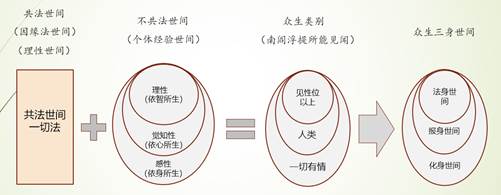

為了幫助大家理解, 我們畫了一張結構圖,把「共法世間一切法」專門列出來;共法世間這部分,也是因緣法世間的,或者講理性世間的。

何謂理性世間?比如山河大地,如果沒有人的覺知參與時,它是因緣所生的,就是如來地共法世間的一切法。若講器世間的話,就是凡夫種性的眾生眼裡所看到的。器世間一切法是由一切眾生的共業部分組成,是無加行力生起的。

作為修行者來講,除了有共法世間的一切法,還有不共法世間一切法,我們的很多力量都要用在這裡。現在把不共法世間分成三部分:一個是感性部分,第二個是覺知性部分,第三個是理性部分。感性的部分是依身而起、依身所生的,是一切眾生、一切有情共同的(如圖所示),「不共法世間」這部分和「眾生類別」是相對應的。我們人類有眼、耳、鼻、舌、身,一切有情,畜生類它們也有眼耳鼻舌身,所以這部分是感性世間。

修行者有覺知性,這個覺知性是依心而起的。如果按照圖中「眾生類別」的角度來講,這是我們人類纔有的。這裡不講眼睛看不到的部分, 覺知性不是指有沒有痛感,有沒有嗔恨、喜悅,不是指這些。覺知性是指人有反思的能力、反觀的能力,有抉擇的能力。這是超於畜生界的。

所以從感性的角度講,我們和一切畜生類是共同的,都有眼、耳、鼻、舌、身;但是從覺知性的角度來講,人的屬性要超於畜生類。正如孟子所說,人類有四個屬性是超於畜生類的:人有惻隱之心、厭惡之心、謙下之心、是非之心。孟子還說「人之所以異於禽獸者幾希,庶民去之,君子存之」。就是說人類和動物的差別很少,僅幾樣;但就是這幾樣,聖人會保留,普通人則會完全忽略。這幾樣就是前面孟子講的「惻隱之心、厭惡之心、謙下之心、是非之心」,也就是儒家文化裏的仁義禮智。

在佛教修行中,這四種「心」很重要,尤其強調的「是非之心」,也就是圖中「覺知性」這部分,因為覺知性關係到修行者種性的改變。

覺知性世間是依心而起的,世間人受過教育,有教養,很多都是可以到達的,這是我們人類才具備的。但是作為修行者來講,還有一個依智生起的理性世界;即感性世間是針對共法世間的一切法來提取資訊,通過心的思惟,菩薩道種智行法,到達不共法世間的理性世界。

大乘佛教強調以心為核心,或者講以正知見、正思惟為核心的行法。通過這種行法來到達不共法世間的,依智而生的理性世界;所以理性世界是需通過訓練才能到達的,不是與生俱來的。

要清楚能力本身是與生俱來的,即「無一眾生而不具有如來智慧」、「一切眾生皆有佛性」、「一切眾生皆可成佛」,這些都是從本體來講的,或者是從一切眾生生命的能力來講的。但有能力不等於已經成就,在過去的很多理念中,都認為生命當中能夠生起一切法,所以我們已經是,或者本來就是「無上正覺」,其實這是不對的。

「無上正覺」是要在一切法中,依覺知性生起智慧行法來到達的,即要轉八識成四智。八識世間一切法是與生俱來的,但是四智行法是要通過訓練才能到達。訓練的就是菩薩道種智行法;訓練所要到達的地方,就是圖中「不共法世間」的依智所生的理性世界。在圖中「眾生類別」裡,這部分就是要到見性位以上的成就處時,才能到達。

簡單來講,華嚴行法初住位以後的修行者的不共法世間,包含了三個主要內容:一個是感性世間一切法,就是眼、耳、鼻、舌、身所在處的一切法,這是和共法世間相對的;然後是覺知世間一切法,這是聲聞、緣覺、別教、圓教菩薩都可以到達的。第三部分就是見性位以上的理性世間一切法。當修行者把自己的不共法世間這三部分建立起來後,就能知道自己具體生活是在化身世間、報身世間,還是法身世間。

當我們從理論上把判斷標準建立起來了,如果行者是依感性世間來建立自己的生命,就是在化身世間。假如修行者還沒到見性位,還不能到達法身世間,還會受眼、耳、鼻、舌、身一切法的約束和困擾。這時,他生命的重心就是在化身世間,化身世間都是生滅法世間。

假如修行者能夠到達覺知性世間,就是到達自己的報身世間。報身世間是不共法世間,所以修行者可以通過不同的思惟模式、見一切法的模式,來確立自己所在的報身世間的位次。

當行者到達見性位以上的行法階段時,就逐漸到達法身世間。從《華嚴經》的《初發心功德品》、《明法品》中,可以看到行者最低要到十住位時,才能到達法身世間;但只是十住位的法身世間,僅僅明瞭法身世間一切法,並非真正到達。而真正到達法身世間的一切法,則要到十迴向位,十地位。

我們把不共法世間,眾生類別和眾生三身世界的結構介紹清楚了,接下來看標準的問題。

依照華嚴行法理論,修行者是以報身世間的行法模式開始的。比如,內在覺知模式行法的建立,就是初住位行法,然後到達七住位,能夠見證身心覺知一切法而不取著,就是到達報身世間。而這個標準是怎樣確立的?首先要知道,確立標準與標準本身是兩件事。

在人類的思惟屬性中,就像孟子講的,人有是非之心。在華嚴行法中,「是非之心」就是初住時的依照十種智而發心。因此在我們的生命屬性中,有覺知的能力,有反觀一切法的能力,有能夠通過身心覺知的一切法到達無上正覺的能力。它包括了自證分、證自證分的能力,當具備這種能力時,就能夠檢測和調整自己的行法實踐,是否真正到達成就位。如果沒有這種能力,凡夫種性的就不會發心修行。

為什麼能夠依於十種智而發心?為什麼能從凡夫種性到達如來種性?這個力量最初始就是始於我們的「有選擇的能力」。這種能力本身即告訴我們,我們是能夠鑑別一切法是否相應的。

所以,首先要明確我們有這種能力。第二,通過這種能力,我們能夠調整自己的行法,是否符合共法世間和不共法世間,都能到達無上正覺的成就地。只有明確了這兩點,我們纔可以談標準的問題。

生命中有一種力量能讓我們做選擇,這種選擇力能使我們對一切法是否相應做出判斷、調整,能讓我們的覺知思惟與智慧不斷提升,所以它有這樣的驅動力。因此能否到達無上正覺,是否到達初住位、初行位,乃至等妙覺位,自己是能夠知道的,就像佛陀在一切經典中反復宣說的,要能如實知一切法。